鄱阳湖生态守护者计划

备案编号:

“绿色公民行动”是中国绿化基金会四大品牌项目之一,起源于贾庆林同志承诺参加的“中国加入全球十亿绿树行动”,后由联合国环境规划署、全国绿化委员会、国家林业局及中国绿化基金会共同发起,是“全球绿树运动-中国在行动”的具体执行方。

一、项目背景

鄱阳湖位于长江流域中部,是中国最大的淡水湖。每年大约有60-70万只迁徙水鸟在此越冬,是东亚最重要的水鸟越冬地。目前,极危物种白鹤的绝大部分种群以及易危物种白枕鹤在中国越冬的几乎全部种群都依赖于鄱阳湖越冬。另外,鄱阳湖也是濒危物种东方白鹳、易危物种鸿雁等水鸟的重要越冬地。根据东亚—澳大利西亚迁飞区伙伴关系协定(EAAFP)评估结果,在东亚-澳大利西亚迁飞区内的1060块水鸟关键栖息地中,鄱阳湖的贡献值最高,超出第二名近一倍。因此,鄱阳湖不仅是中国重要的生态功能区,也是全球生物多样性保护的最热点区域之一。

图1:鄱阳湖湿地 图片来源:江西省林业局

鄱阳湖是现存仅有的与长江自然连通的两个主要大湖之一。它承纳了南部五条河流的来水,经调蓄后向北汇入长江。因此,鄱阳湖湿地生态系统不仅受长江和“五河”上游水利工程的影响,也受沿湖地区城镇扩张和工农业开发等人类活动的影响。鄱阳湖是吞吐型湖泊,其水位存在着明显的年内和年际变化,这是形成鄱阳湖湿地生态系统复杂多样的一个关键驱动因子。

近年来,由气候变化引起的特大洪水和极端干旱,对于鄱阳湖湿地生态系统造成严重影响,白鹤和江豚等珍稀濒危物种的食物资源遭到严重破坏,栖息地明显萎缩。特别是2020年以后,出现了大量的越冬候鸟从鄱阳湖湖区转移到周边农田觅食和栖息,人鸟争食的冲突日益显著。可以预见,未来气候变化依然会给鄱阳湖生态系统带来不利影响,白鹤等候鸟的天然栖息地在短时间内难以恢复到之前的水平,它们的生存依然面临很大的威胁,大量候鸟将会继续依赖农田、藕塘等人工湿地,人鸟冲突也将会长期存在。

由于鸟与人的距离更加接近,而游客和当地百姓在物种和湿地保护方面的意识缺乏,他们的一些不经意的行为往往对湿地产生破坏,对于候鸟等物种的栖息产生较大干扰。另外,由于公众保护意识不强,法律意识淡薄,导致在局部地区破坏候鸟等野生动物资源及其栖息地的事件时有发生。此外,相较于鄱阳湖区广阔的自然栖息地,稻田和藕塘等人工湿地面积相对狭小,在有限的空间里聚集大量的迁徙候鸟,发生禽流感的风险较高。因此,从长远来看,有必要开展鄱阳湖越冬候鸟天然栖息地的恢复,尽可能让候鸟回归到鄱阳湖的天然湿地中觅食和栖息。从短期来看,由于天然栖息地食物短缺难以避免,白鹤、小天鹅等大量候鸟仍将依赖人工湿地进行觅食,因此有必要设立候鸟临时觅食地,并加强监测和管护,确保它们能安全过冬。同时,应利用各种方式广泛宣传,加强湿地自然教育,提高公众保护意识,让更多的公众了解鄱阳湖生态面临的问题,并参与到保护鄱阳湖的行动中来。

图2:鄱阳湖湿地的候鸟 图片来源:江西省林业局

二、项目目标

加强鄱阳湖保护区建设,保护候鸟及其越冬地。强化鄱阳湖丰富生物多样性、涵养水源、保育土壤、调节气候等生态功能,发挥科研宣教、促进就业、扶持民生等社会、经济效益,把鄱阳湖湿地建设成为集生态保护、科学研究、科普教育和绿色发展于一体的美丽中国江西样板。掌握越冬候鸟的分布规律,提高鄱阳湖湿地在极端天气保障候鸟安全越冬的潜力。

三、项目区域

江西省鄱阳湖流域县(市、区)

江西鄱阳湖国家级自然保护区

江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区及其周边。

四、项目建设内容

(一)候鸟食源地建设与监测

1、鄱阳湖湿地候鸟天然食源恢复及应急食源地建设

建立30亩沉水植物种源基地;恢复200公顷的鄱阳湖湿地沉水植物。建立鄱阳湖越冬候鸟常态化食源地和动态食源地。

2、候鸟监测调查与救助

每年候鸟越冬期间,对鄱阳湖周边冬候鸟常利用的人工湿地区域每月进行一次系统监测调查,记录候鸟越冬情况。同时,完善鄱阳湖保护区候鸟救护中心基础设施,提升候鸟救护水平。

图3:鸟类救助 图片来源:江西省林业局

(二)湿地生态修复

1、碟形湖修复

对位于保护区矶山片区的凤尾湖进行微地形改造,对退化的湿地进行功能性修复,开展沉水植物种源基地建设和碟形湖沉水植物恢复试点,为候鸟取食提供充足食物和适宜的觅食生境。

2、碟形湖生态隔离

在曾备湖、白沙湖、三泥湾三个碟形湖池的周边地带分别设置一条宽约10m的生态隔离沟,累计长约8.5公里。

(三)公众自然科普教育

1、“百湿千校万人”自然教育试点建设

范围包括鄱阳湖流域的109处省级以上湿地公园以及其他自然保护地的县(市、区),对接试点学校、企事业单位等开展针对学生群体和公众团体的自然教育活动,在项目期间培训一批具备基础自然教育能力的师资力量,为此模式向全省推广作出示范并积累经验。

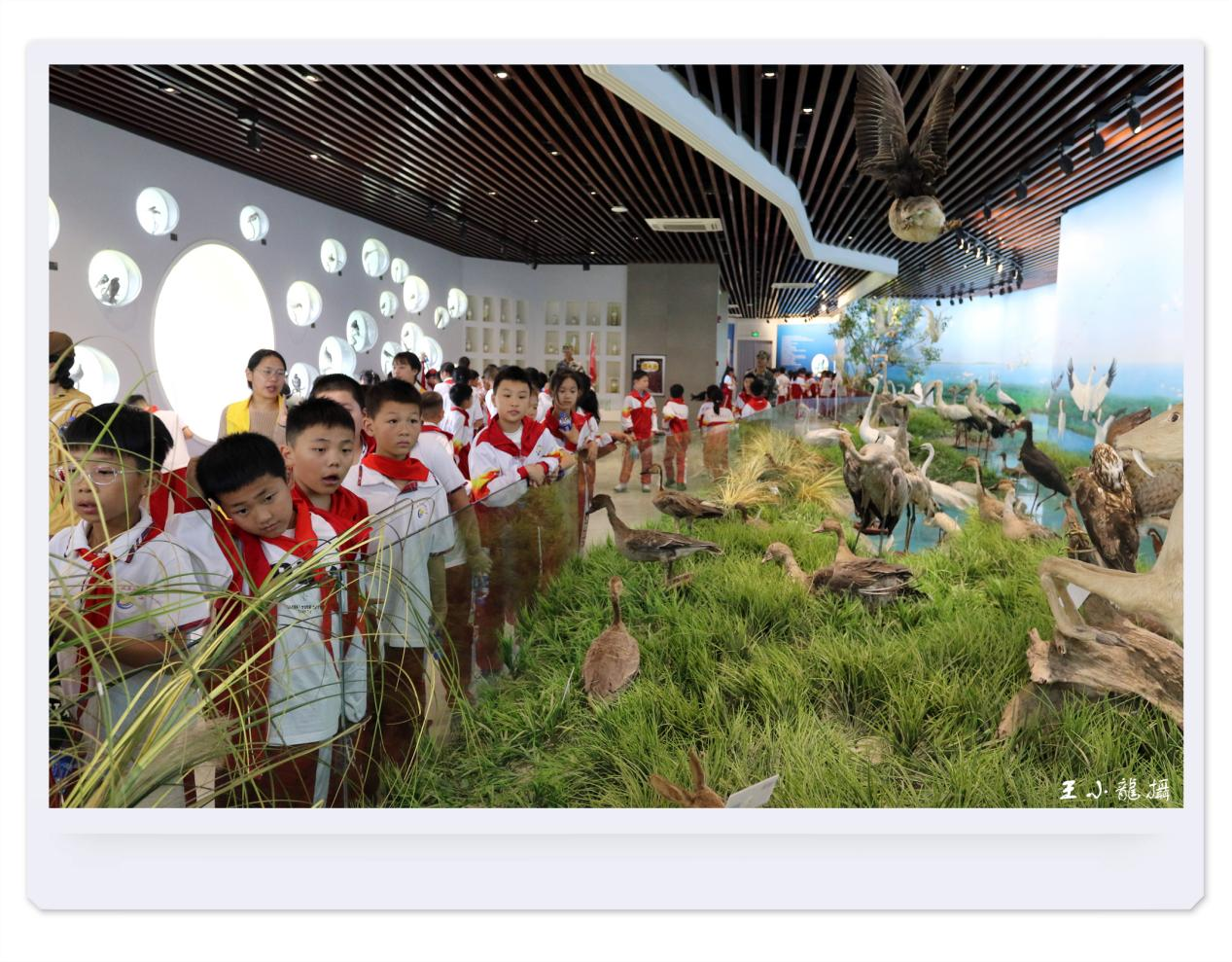

图4:公众自然科普 图片来源:江西省林业局

2、公众参与鄱阳湖奇趣课堂

建设户外自然教育径、完善吴城和大湖池宣教场馆,开展鄱阳湖奇趣课堂活动。

图5:鄱阳湖奇趣课堂 图片来源:江西省林业局会

3、生态文明教育基地建设

依托鄱阳湖湖区现有的南昌县大田农社、保护区南山管理站、矶山管理站、自然教育中心的现有基础设施加以提升改造,建立保护区生态文明基地,包括改造形成1处保护区公众自然教育基地,完善保护站3处现有的小型自然教育宣教室,并在南昌市建立一处市民容易抵达的自然教育基地,开发自然教育课程,开展自然教育活动,形成保护区生态文明教育体系。

五、预期成效

本项目实施后预计取得以下生态效益和社会效益。

一是鄱阳湖关键区域的生态系统功能得到明显改善,尤其是沉水植物得到恢复,鄱阳湖湿地“水下森林”得以重现,实现以白鹤为代表的越冬迁徙候鸟回归到鄱阳湖区的天然栖息地。

二是人鸟冲突得到有效缓解,驱鸟扰鸟的事件明显下降。湖区周边的老百姓因候鸟取食造成的损失得到有效控制,同时他们能更加地理解和支持候鸟保护的相关行动。

三是候鸟因过度聚集而感染禽流感的风险得到管控。由于部分候鸟回归到更加宽广的天然湿地觅食,加之常态化食源地和动态化食源地在空间布局上得到优化,大量鸟类聚集栖息在人工湿地的现象将得到改善。

四是实现生态价值向社会价值和经济价值的转换。通过湿地自然教育项目的开展,公众不仅能够亲近自然,感受湿地之美,对于湿地和濒危物种保护的认知和支持也将进一步得到提升。另一方面,因湿地功能得到恢复,地方政府也可以依托湿地和候鸟资源推动绿色发展,实现“绿水青山”转化为“金山银山”。